© Privat

Flucht, Gewalt, Gesundheit, Nahrung: „Frauen leiden am meisten unter der Klimakrise“

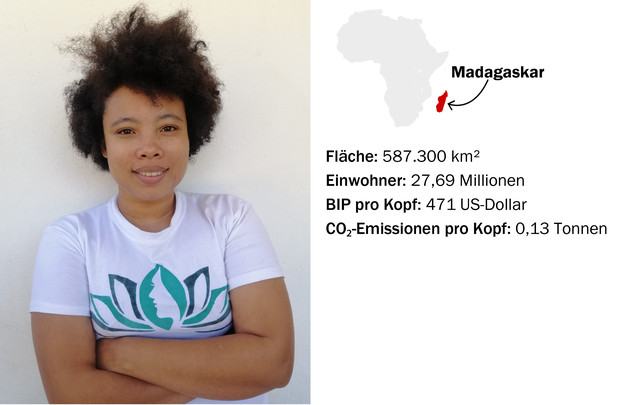

Studien belegen, dass Frauen die Hauptlast der Klimakrise tragen. Als Ökofeministin und Klimaaktivistin kämpft Marie Kolo aus Madagaskar für mehr Gerechtigkeit.

Die Wut geht nicht weg. Zumindest nicht ganz, sagt Marie Kolo, sie kommt wieder hoch, wenn sie an damals denkt. Damals, das ist ein Tag im Dezember 2019. Für die Weltklimakonferenz ist Marie Kolo aus Madagaskar nach Madrid gereist, als einzige von vielen Klimaaktivistinnen ihres Landes hat sie eine Akkreditierung für die COP25 bekommen.

Ein großer Moment für Kolo – darf sie dort nicht nur für die Belange ihrer Heimat sprechen, sondern auch über Geschlechtergerechtigkeit, ihr Herzensthema. Sie ist aufgeregt, es läuft gut. Bis sie auf Alexander Georget trifft, den madagassischen Umweltminister.

Marie Kolo, 31, Brille, breites Lächeln, ist eine, die ehrlich ist, die geradeaus sagt, was ihr nicht passt – auch an der Klimapolitik ihres Landes. Ein paar Tage vor der COP hatte Kolo den Umweltminister auf Facebook für seine Klimapolitik kritisiert. Ein No-Go für Georget, eines mit Folgen, so erzählt es Kolo gut zwei Jahre später.

Er habe sie am Arm gepackt damals, sie beschimpft – vor den Augen der COP-Delegierten. Was ihr einfiele, schlechte Dinge über ihn zu sagen, habe er wissen wollen. Ob sie nicht wisse, welchen Rang er habe? „Ich habe versucht, höflich zu bleiben“, erinnert sich Kolo, „aber es hat mich schockiert, wie ein erwachsener Mann so aus der Rolle fällt, weil eine junge Frau eine andere Meinung hat.“

© Tagesspiegel | Foto: privat

Marie Kolo kann viele solcher Geschichten erzählen; Geschichten von Männern, die es nicht gerne sehen, dass sich junge Frauen für das Klima oder für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Kolo ist Mitbegründerin des Indian Ocean Climate Network, einem Jugendnetzwerk, das Initiativen zum Klimawandel fördert.

Rund 70 Prozent der gut 28 Millionen Einwohner auf Madagaskar sind jung – im Durchschnitt sind die Madagassen 19 Jahre alt. Ihre Stimmen jedoch, sagt Kolo, ihre Wünsche und Sorgen, werden in den Parlamenten und überall dort, wo Entscheidungen getroffen werden, in der Regel nicht gehört oder vertreten.

Kolo will das ändern – und den Fokus auch in Richtung Gender verschieben. Sie bezeichnet sich selbst nicht nur als Klimakativistin, sondern auch als Gender Advocate und Ökofeministin, ein Begriff, der erstmals in den Siebzigerjahren aufkam und auf die 2005 verstorbene Frauenrechtlerin Françoise d’Eaubonne zurückgeht. Für Ökofeministinnen wie d’Eaubonne und Kolo hängen Ökokrise und Unterdrückung der Frau zusammen. Die Ausbeutung der Natur und die Unterdrückung der Frauen, so ihre Position, sind zwei Seiten des Kapitalismus.

„Viele wissen gar nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen Gender und Klimawandel gibt,“ sagt Kolo. „Und wenn, dann hat es keine oder kaum Priorität bei Verhandlungen. Dabei sind die, die am meisten leiden, Frauen.“

© Privat

Kolo behauptet das nicht einfach. Sie kann das beweisen. Diverse Studien zeigen: Frauen sind tatsächlich stärker vom Klimawandel betroffen als Männer. Die strukturelle Benachteiligung in vielen Gesellschaften macht sie verwundbarer gegenüber den Auswirkungen der Klimakrise – besonders in den ländlichen Regionen des Globalen Südens ist das so.

Dort gibt es deutliche Unterschiede dabei, wie Frauen und Männer die Auswirkungen des Klimawandels erfahren: etwa bei Fluchtmöglichkeiten, dabei, wer nach Klimakatastrophen die Pflege von verletzten und kranken Menschen übernimmt, bei Gewalterfahrungen oder bei der Bedrohung von Lebensgrundlage und Gesundheit.

UN Women zufolge, dem Organ der Vereinten Nationen, welches das Thema Gleichstellung im gesamten UN-System fördern soll, kamen durch den Zyklon in Bangladesch 1991 fünfmal mehr Frauen als Männer ums Leben. Ein Grund: Ihre eng gewickelten Saris hinderten sie am Schwimmen – sofern sie es überhaupt lernen durften.

© imago images

Nach dem Erdbeben in Haiti 2010 wurden Frauen in Notlagern häufig Opfer körperlicher und sexueller Übergriffe. Zudem zeigten Auswertungen von UN Women, dass Frauen und Mädchen durch niedrigere Einkommen und Unterernährung länger und stärker unter Krisen leiden.

Auch Kolo kann solche Beispiele aus ihrer Heimat nennen. Der Süden Madagaskars befindet sich derzeit in einer schweren Krise – der ersten weltweit, die laut den Vereinten Nationen eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Dort, wo Kolo als Kind durch Reisfelder tobte, ist es seit Monaten trocken.

Auf Madagaskar sind Dürren nicht ungewöhnlich. Doch so hartnäckig wie diesmal blieb der Regen bisher nie aus. Der Boden zerbröckelt in vielen Dörfern zu feinem Staub. Erwärmte Meere führen zu steigenden Temperaturen, die Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf. Bäche und Seen trocknen aus. Menschen sterben.

© picture alliance/dpa/WFP

Im Index der menschlichen Entwicklung (HDI) landet Madagaskar als eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt auf Platz 164 von 189 Staaten. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung leben in extremer Armut – schon vor der Klimakrise war das so. Der Klimawandel hat die Lage dramatisch verschärft. Nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) waren auf dem Inselstaat Ende 2021 etwa 1,31 Millionen Menschen von Nahrungsmittelunsicherheit und Mangelernährung betroffen – etwa 28.000 davon befinden sich in akuter Hungersnot. Viele davon sind Frauen.

Erst sind die Männer an der Reihe, dann die Kinder, dann die Tiere. Am Schluss trinken die Frauen – sofern dann überhaupt noch etwas übrig ist.

Marie Kolo, Ökofeministin und Klimaaktivistin

„In patriarchalischen Gesellschaften des globalen Südens übernehmen Frauen im Alltag viele Aufgaben“, sagt Kolo. Sie kümmern sich etwa darum, Wasser und Nahrung für die Familie zu beschaffen. Dafür müssen Frauen in trockenen Regionen Madagaskars weit laufen – oft zehn, manchmal bis zu 20 Kilometer.

Kommen sie zurück nach Hause, dürfen sie das Wasser nicht trinken, ganz egal, wie erschöpft sie sind. „Erst sind die Männer an der Reihe, dann die Kinder, dann die Tiere. Am Schluss trinken die Frauen – sofern dann überhaupt noch etwas übrig ist“, sagt Kolo. Ähnlich sei es mit der Beschaffung von Nahrung.

Nicht selten seien die Familien in Krisenregionen so verzweifelt, dass junge Mädchen gegen Nahrung und Wasser, oft auch gegen Zebus, auf Madagaskar beheimatete Ochsen, eingetauscht und an ältere Männer verkauft werden. „Aufgrund der Armut nimmt die Kinderehe zu“, sagt Kolo. Sie habe das selbst im eigenen Umfeld erlebt.

Hinzu komme, dass sich Frauen ohne ausreichend Wasser nicht waschen können – das ist neben den üblichen Gründen auch für die Menstruationshygiene fatal, die in Madagaskar und vielen afrikanischen Ländern ohnehin als tabu gilt. Die Stoffe, mit denen Frauen das Blut auffangen, können nicht gewaschen werden. Gehen sie aus, sagt Kolo, legen sich Frauen nicht selten getrockneten Zebrakot in die Kleider, um das Blut aufzufangen. „Das führt früher oder später zu Krankheiten – teils auch mit Todesfolge.“

Kolo selbst ist priviligiert, das sagt sie immer wieder. Sie kommt aus einer Familie, in der Bildung wichtig ist. Ihre Eltern unterstützen sie, sie hat genug zu Essen und zu Trinken. Trotzdem oder gerade deshalb will sie nicht zusehen, wie andere leiden, sagt sie. „Ich will, dass alle Menschen dieselben Chancen haben.“

© Privat

Wann sie Aktivistin wurde? „Ich war schon früh Rebellin“, sagt Kolo. „Eigentlich seitdem ich acht bin – zumindest habe ich da die ersten Erinnerungen.“ Die erzählt sie so: Kolo ist idyllisch aufgewachsen. Um ihr Haus herum gab es Reisfelder, einen kleinen See. An den Wochenenden, sagt sie, lief sie mit ihrer Schwester durch die Felder, ging fischen, inspizierte die Natur. Dann zog der Fortschritt ein, „so wurde es zumindest bezeichnet“.

Der Fortschritt war eine Textilfabrik. Dunkler Rauch stieg aus den Schornsteinen auf. Nach und nach änderte sich die Farbe der Felder, sagt Kolo. Viele konnten nicht mehr bewirtschaftet werden, Pflanzen gingen ein. „Ist das wirklich ein Fortschritt, der hier passiert?“, habe sie sich gefragt.

Mit Unterstützung ihrer Eltern startete sie eine Petition gegen die Fabrik-bedingte Luftverschmutzung. Mit Erfolg: die Fabrik habe wenig später schließen müssen. Zum ersten Mal wurde sei ihr klargeworden, dass ihre Stimme zählt, sagt Kolo; dass auch junge Menschen schon etwas bewirken können.

Der Wunsch, etwas Sinnstiftendes zu tun, treibt Kolo seitdem an. Nach der Schule arbeitete sie in verschiedenen NGOs – reiste dafür nach China, in den Senegal und nach Indien. Sie setzte sich für Straßenkinder ein, arbeitete in Dörfern, in denen 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner aufgrund von Luftverschmutzung an Krebs erkrankten. Und sie traf Frauen, die sich mit den Rechten der Frau und dem Klimawandel beschäftigten – und sie inspirierten.

© imago images/Everett Collection

Spricht man mit Kolo über Vorbilder, so ist sie eine der wenigen, die nicht den Namen Greta Thunberg nennt. Thunberg inspiriert junge Klimaaktivistinnen auf der ganzen Welt – auch in Afrika. Kolo hingegen sagt: „Ich bin anders, ich will nicht wie Greta sein. Wir kommen aus anderen Kontexten. Ich möchte über Dinge sprechen, die mir am Herzen liegen.“

Ihre Vorbilder sind zwei, die ihr näher sind – ihrem Denken, ihrer Welt. Kolo schaut zur kenianischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai auf. Auch Maathai zog Zeit ihres Lebens die Wut der Männer auf sich, behauptete sich dagegen, kämpfte.

Und Vandana Shiva inspiriert sie, die weltbekannte indische Physikerin, Ökofeministin und Umweltaktivistin. Von ihr habe sie gelernt, ungehorsam gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur zu sein, sagt Kolo, ungehorsam gegen das Patriarchat, gegen den globalen Kapitalismus.

Kolo fühlt sich ihnen auch verbunden, weil sie anders als Thunberg das Gefühl der doppelten Ungerechtigkeit verstehen können – als Frau im Allgemeinen benachteiligt zu sein, aber auch als Frau aus dem Globalen Süden.

© Imago

Obwohl Afrika 15 Prozent der Weltbevölkerung beheimatet, ist der Kontinent lediglich für zwei bis drei Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Eine Erderwärmung um zwei Grad wäre für Länder wie Madagaskar verheerend.

Was droht: Ein Szenario, in dem viele weitere Millionen Menschen ihre Heimat verlieren und in der extreme Wetterereignisse das Gesundheits- und Wirtschaftssystem bis an die Grenze der Belastbarkeit strapazieren; in der die Weltmeere weiter verschmutzt werden, die Biodiversität zusammenbricht, etliche Arten aussterben.

Kolo will helfen, das zu verhindern. 2015 kam sie zurück nach Madagaskar, „im Gepäck all die Auslandserfahrung, die ich hier nun anwenden wollte“, sagt sie. Ihr Klimaengagement begann in der Trockenregion Androy im Süden des Landes – der Region, die in Madagaskar aktuell am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Dort wurde sie als Freiwillige der Vereinten Nationen entsandt, um soziale und kulturelle Projekte mit jungen Leuten aus der Region durchzuführen und sie für den Klimawandel und Maßnahmen dagegen zu sensibilisieren.

© Privat

.

Ein Jahr später gründete die Madagassin das Sozialunternehmen „GreenNKool“ mit Sitz auf Nosy-Be, einer kleinen Insel im Norden Madagaskars. Gut 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen seitdem nachhaltige Möbel, Seife und Speiseöl her – und beraten Institutionen zu Müll-Management und Stadtplanung.

Einen Teil der Einnahmen steckt Kolo in Sozial-Projekte, finanziert damit etwa Schuhe aus alten Autoreifen für die Kinder im Heimatdorf ihrer Mutter, einem kleinen Ort im Norden des Inselstaats. Ihr Ziel als Start-Up-Unternehmerin: die Natur retten, für Gerechtigkeit sorgen und Jobs und Bildungsangebote schaffen.

Genau an denen mangelt es. Laut Schätzungen von Forscherinnen und Forschern gibt es aktuell rund 62 Millionen Mädchen im Grund- und unteren Sekundarschulalter weltweit, die nicht zur Schule gehen können oder dürfen. Auch auf Madagaskar ist das so, sagt Kolo. „Junge Mädchen können häufig nicht zur Schule gehen, weil sie den Müttern helfen müssen.“

Dabei ist gerade Bildung ein Schlüssel zur Besserung und „eine entscheidende Möglichkeit, die Klimakrise zu thematisieren und für eine gerechtere Welt zu sorgen“. Das sagt nicht nur Kolo, das sagen auch Expertinnen und Experten: Project Drawdown , ein Konsortium von Forscherinnen und Forschern, das Lösungen für die Klimakrise evaluiert, ordnet die Schulbildung von Mädchen auf dem fünften Rang der effektivsten Methoden zur Senkung von Treibhausgasen ein – nach Offshore-Windparks, Solarparks, Eindämmung der Lebensmittelverschwendung und pflanzlicher Ernährung.

Der Grund: Langzeitstudien haben ergeben, dass gebildete Frauen nicht nur weniger, sondern auch gesündere Kinder bekommen und sich aktiver um ihre reproduktive Gesundheit kümmern; sie erkranken seltener an HIV, Aids und Malaria; die Sterblichkeitsrate sinkt; sie heiraten seltener im Kindesalter oder gegen ihren Willen; sie verdienen durch Schulbildung höhere Löhne und haben dadurch in der Regel mehr wirtschaftliche Möglichkeiten; ihre Familien und Kinder sind besser ernährt. Und: Mädchen und Frauen lernen in der Schule, den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen – im besten Falle sogar, sich als Frau in patriarchalen Strukturen zu behaupten, sagt Kolo.

Auf Klimakonferenzen und in Gremien ist die Mehrheit der Delegierten männlich, weiß und alt.

Marie Kolo, Ökofeministin und Klimaaktivistin

Was noch hinzukommt: Etwa 225 Millionen Frauen in Ländern mit niedrigem Einkommen haben aktuell keinen Zugang zu Verhütungsmitteln – und können dadurch nicht selbst entscheiden, ob und wann sie schwanger werden wollen. Project Drawdown zufolge gelten auch Maßnahmen zur Familienplanung als einer der mächtigsten Hebel zur Vermeidung von Emissionen. Denn: Sie könnten das Bevölkerungswachstum verlangsamen.

Insgesamt, sagt Kolo, gibt es aktuell nur wenige Länder, die diese und viele weitere geschlechtsspezifische Aspekte in Bezug auf Maßnahmen zum Klimaschutz beachten. „Das liegt auch daran, dass auf Klimakonferenzen und in Gremien die Mehrheit der Delegierten männlich, weiß und alt ist.“

Ihr Fazit? „Es gibt noch viel zu tun, um die Gleichstellung der Geschlechter auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu erreichen“, sagt Kolo. Einen Anfang hin zu einer geschlechtergerechteren Politik sieht sie in der besseren Repräsentation von Frauen in Parlamenten und Entscheidungspositionen sowie ein Gremium für jedes Land, dass sich um genderspezifische Aspekte kümmert.

Sie selbst und viele andere Klimaaktivistinnen aus Afrika und dem Globalen Süden gehen erste Schritte: Sie spielen mittlerweile eine zunehmend wichtige Rolle bei Klimaverhandlungen – und wollen als Triebkräfte für Veränderung und Gerechtigkeit im Kampf gegen den Klimawandel nicht mehr übersehen werden. Und manchmal, sagt Kolo, manchmal hilft da eben auch Wut.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false

- showPaywallPiano:

- false