© Theresa Leisgang

Folgen der Klimakrise: „Wir alle werden nicht in Frieden leben können, wenn wir weitermachen wie bisher“

Von Südafrika über Mosambik bis in die Arktis: Theresa Leisgang besuchte die Plätze, an denen der Klimawandel sich schon heute stark bemerkbar macht. Ein Interview.

Frau Leisgang, das Klima liegt Ihnen aus persönlicher wie aus journalistischer Perspektive am Herzen. Warum?

Ich bin in einem Öko-Haushalt im Münchener Westen aufgewachsen. Dort, wo sonst vor allem BMW-Fahrer unterwegs waren, fuhren wir E-Auto und aßen vegetarisch. Das hat mich geprägt. Als Klimajournalistin zu arbeiten, ist meine Art, in der Welt aktiv zu sein.

Sie haben nach der Schule erst Übersetzungswissenschaft, Romanistik und Medienwissenschaft studiert, sich später Richtung Ethnologie und Geografie mit Schwerpunkt Umwelt und Menschenrechte orientiert und geforscht. Wie kamen Sie aus der Forschung zum Journalismus?

Je länger ich im Uni-Kontext unterwegs war, desto stärker wurde mir bewusst, wie groß die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel und dem war, wie die Politik darauf reagiert oder was in der Gesellschaft ankommt. Nämlich: nicht genug. An der Uni zu bleiben und eine Doktorarbeit zu schreiben, die dann in der Schublade landet, hatte mir zu wenig Impact Ich musste raus in die Welt.

Raus in die Welt, das hieß bei Ihnen letzlich: Acht Monate lang von Südafrika bis in die Arktis, tausende Kilometer über Land durch die Klimazonen. Genau das haben Sie 2020 zusammen mit dem Journalistin Raphael Thelen gemacht. Wie kam es dazu?

Wir wollten nicht mehr nur hier und da mal über die Klimakrise berichten. Es brauchte nicht noch einen Tweet, noch eine Kampagne, noch eine Reportage. Wir wollten das große Ganze verstehen und zeigen – und persönliche Antworten finden auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Also beschlossen wir, dorthin zu fahren, wo sich der Klimawandel schon heute stark bemerkbar macht.

© Héctor Mediavilla

Was sind die drängenden Fragen, von denen Sie sprechen?

Wie sieht der Klimawandel aus und wer ist wie stark davon betroffen? Sprechen wir genug über den gesellschaftlichen Wandel, über persönliche Ängste und Überforderung, anstatt nur über abstrakte Themen wie Energiewende und Emissionshandel? Also: Was können wir gegen die Krise tun, als junge Menschen Anfang Dreißig, aber auch als Weltgemeinschaft? Wer müssen wir sein auf dem Weg in eine klimagerechte Welt? Wir wollten ein Fenster in die Welt von all denen öffnen, für die die Auswirkungen der Krise jetzt schon die Realität sind – und ihre Geschichten erzählen.

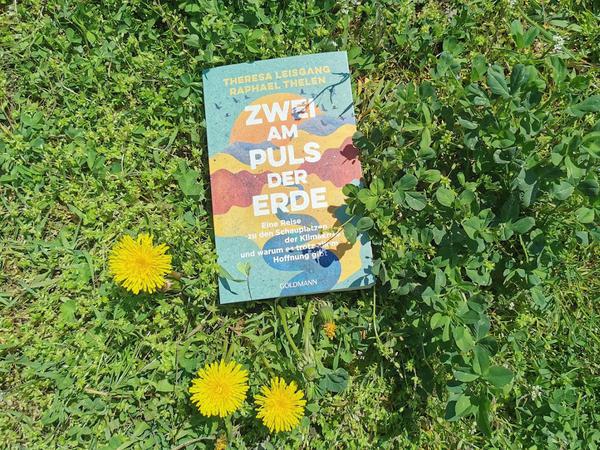

Ihr Fenster in die Welt ist das Buch „Zwei am Puls der Erde“ geworden, 2021 erschienen, eine Art Zusammenfassung Ihrer Reise. Darin schreiben Sie: „Radikaler Wandel entspringt meist an den Rändern.“ Was heißt das?

Die Personen, die vom Klimawandel am stärksten bedroht sind, sind meist für uns in Deutschland wenig bis gar nicht sichtbar. Dabei sind sie es, die neue Ideen entwickeln und einen Weg nach vorn aufzeigen. Deshalb wollten wir genau diese Menschen finden und sprechen.

© Theresa Leisgang

Startpunkt Südafrika: Warum?

In Kapstadt gab es 2017/2018 eine Jahrhundertdürre. Menschen sorgten sich vor einem „Day Zero“, an dem kein Wasser mehr aus den Leitungen fließt. Der Lösungsansatz lautete: kollektiver Verzicht. Es ist schwer, sich vorzustellen, nur 25 Liter Wasser am Tag für eine ganze Familie zu haben. Wenn ich meinen eigenen Verbrauch berechne, komme ich auf weit über hundert Liter. Wir wollten verstehen, wie kollektiver Verzicht funktioniert – und wie sich Krisen auch in Zukunft gemeinschaftlich angehen lassen. Die Prognose lautet ja, dass solche Dürren an vielen Orten weltweit immer häufiger und länger auftreten werden.

Was haben Sie gesehen und erlebt?

Ich habe Menschen gesehen und erlebt, die in der Krise zusammenhalten. Gemeinschaften, die es schaffen, kollektiv zu verzichten – egal wie reich oder priviligiert die einzelnen Personen sind. Es wurden in Kapstadt Facebook-Gruppen wie die “Water Warriors” gegründet, in denen sich Menschen gegenseitig unterstützten. Sängerinnen und Rapper aus der Stadt nahmen zweiminütige Lieder auf. Die liefen als Orientierung im Radio, denn länger sollten Menschen in Zeiten der Dürre dort nicht duschen. In Mosambik habe ich ähnlichen Zusammenhalt erlebt.

© Theresa Leisgang

Ein Jahr bevor Sie nach Mosambik reisten, hatte der Zyklon „Idai“ eine Schneise der Verwüstung durch das Land gezogen. Viele Menschen starben, verloren ihr Zuhause, jede Perspektive.

Viele Menschen sind noch stark mit dem Wiederaufbau ihrer Dörfer und der Infrastruktur beschäftigt. Wir haben aber auch mit Frauen gesprochen, die sich in einem feministischen Netzwerk organisiert haben, die schon weiter gedacht haben als nur an den Wiederaufbau. Nachhaltiger.

Nachhaltiger? Inwiefern?

Eines der zentralen Probleme in Mosambik ist, dass Frauen weniger Rechte haben. Im patriarchalen System tragen sie die Sorgearbeit für die Familie. Im Falle einer Naturkatastrophe wächst die Belastung und der Aufwand für Frauen zusätzlich – wenn sie sich überhaupt in Sicherheit bringen konnten, ihre Kleidung hindert sie daran, schnell zu rennen – und anders als Männer müssen sie auch noch ihre Kinder vor dem Hochwasser retten. All diese strukturellen Probleme gucken sich die Frauen aus dem feministischen Netzwerk an, um für kommende Stürme besser gewappnet zu sein und das Zusammenleben im Dorf zu verbessern.

© Theresa Leisgang

Empfinden die Menschen, denen Sie begegnet sind, als ungerecht, dass sie zur Klimakrise am wenigsten beitragen, aber die stärksten Auswirkungen spüren?

Ich habe da mit Antonia, einer sehr beeindruckenden Frau aus einem Dorf in Mosambik, drüber gesprochen. Sie sagt: Ja, natürlich ist das nicht richtig – die reichen, westlichen Staaten sollten Reparationen zahlen, damit die Menschen im südlichen Afrika sich an das neue Klima anpassen können. Trotzdem hält sich Antonia mit solchen Gedanken nicht lange auf. Sie ist eine, die anpackt, die nach Lösungen sucht.

Was ist ihre Art, der Krise zu begegnen?

Antonia ist eine kreative Frau, die Bäume und Heilkräuter pflanzt, eine Milch-Kooperative gestartet hat und Mikrokredite an Frauen im Dorf verteilt, damit die sich kleine Business-Modelle aufbauen können. Mit dem Ziel, dass der nächste Sturm nicht so viele Häuser wegreißt, hat sie zusammen mit anderen rund 890 Hektar Land mit Mangroven-Bäumen bepflanzt und zieht in ihrem Garten Cashew-Setzlinge. Die Setzlinge will sie später im ganzen Dorf verteilen, um eine Ernte zu gewährleisten. Bis die Setzlinge groß sind, dauert es Jahrzehnte. Aber man muss jetzt damit anfangen. Diese Weitsicht hat mich beeindruckt. Vielen Menschen in ihrem Dorf macht das Hoffnung. Ich glaube: Um der Klimakrise zu begegnen, müssen wir mehr Frauen wie Antonia zuhören.

© Theresa Leisgang

Wie ist es für Sie als weiße, privilegierte und deutsche Journalistin, über Menschen wie Antonia zu berichten und ihnen eine Stimme zu geben? Haben Sie manchmal Befürchtungen, die Geschichten afrikanischer Frauen durch Ihre priviligierte Perspektive und Sicht nicht richtig zu erfassen? So geht es mir selbst manchmal.

Das sind Fragen, die mich auf jeden Fall beschäftigen. Für mich ist der erste Schritt, zu verstehen, dass die Menschen dort schon eine Stimme haben und ich ihnen keine geben muss. Die Menschen im Globalen Süden sprechen schon ganz lange und auf unterschiedlichen Plattformen – nur eben nicht auf denen, die auch uns hier in Deutschland erreichen. Als Journalistin kann ich eine Art Verstärker sein, um den Geschichten zu Lautstärke zu verhelfen. Und trotzdem hebt das natürlich die Machtdynamik nicht auf, dass ich als weiße, privilegierte Person die Geschichte erzähle.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Man könnte auch sagen, man arbeitet nur mit lokalen Journalistinnen aus Mosambik zusammen. Diese kennen sich mit dem Leben vor Ort in all seiner Komplexität aus und können Gesehenes und Erlebtes besser einordnen.

Klar, das wäre eine Möglichkeit. Gerade in Mosambik gibt es aber nur wenige Journalistinnen vor Ort, die abseits der großen News konstruktive Geschichten aufspüren. Gar nicht zu berichten, ist auch keine Lösung. Ich glaube, eine zentrale Stellschraube besteht darin, wie viel Zeit man sich als Journalistin nimmt, den Personen zu begegnen. Wie aufmerksam man ihnen zuhört, ihnen Raum gibt und das Gehörte und Gesehene dann ganz nah an der Person aufschreiben kann.

Wie gelingt Ihnen das – abgesehen davon, dass Sie sich Zeit nehmen?

Ich bleibe auch nach der Recherche über WhatsApp oft eng mit den Protagonistinnen in Kontakt. Und ich mache mir zum Beispiel Gedanken darüber, wie ich es schaffe, das Bild des abgehängten, von Armut überlagerten Afrikas nicht zu reproduzieren. Ich möchte konstruktive Lösungsansätze in den Fokus rücken – denn davon, das zeigen Antonia und andere Frauen, gibt es überall genug. Für das Buch war es Raphael und mir wichtig, mehr Frauen als Männer zu interviewen. Generell: die Perspektiven von Frauen, indigenen und nicht-weißen Menschen aufzuzeigen. Sonst werden sich nur Menschen – das soll nicht polemisch klingen, aber: vor allem weiße Männer – eine Zukunft ausdenken und gestalten, in der nicht alle Platz finden.

Wenn Sie auf die Reise durch Afrika zurückblicken: Welche zentrale Erkenntnis haben Sie für sich mitgenommen?

Es ist wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wie wir CO2 reduzieren können. Aber dadurch werden wir der Klimakrise nicht begegnen. Deshalb ist es unbedingt nötig, gleichzeitig über Anpassungen zu sprechen und zu forschen, wie betroffene Länder mit den Auswirkungen umgehen können. Das Wissen von lokalen Gemeinschaften, von Indigenen, von Frauen, eben das Wissen von den Rändern, ist im Angesicht der Krise niemals durch Studien aus dem Labor zu schlagen. Der Klimawandel passiert nicht in Zukunft. Er ist jetzt da – und geht uns alle etwas an. Wir alle werden nicht in Frieden leben können, wenn wir weitermachen wie bisher.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false