© Kai Müller/TSP

Unterwegs mit Kiews Nachschubkolonne: Von Waffen bis Hilfsgütern – Privatleute versorgen die Ukraine mit dem Notwendigsten

Sie sammeln Spenden, um Erste-Hilfe-Pakete für Soldaten zu kaufen. Sie besorgen Drohnen und Kettenfahrzeuge. Über eine Kolonne, die nicht stillstehen darf.

Noch bevor der Lkw mit den Paletten sein Ziel in Kiew erreicht, ist einer der oberen Kartons bereits aufgerissen. Zellophanfolie hängt zerfetzt herab, und Oleksii Bunesku greift mit beiden Händen in die offene Kiste, um Erste-Hilfe-Pakete herauszuschöpfen wie eine Ernte. „Die nehme ich gleich mit“, sagt Bunesku. „Das geht schneller.“

Der Ukrainer schleppt einige Dutzend der schwarzen Beutel zu seinem Pkw und düst mit der wertvollen Sanitätsausrüstung davon.

Bunesku gehört zum Stab des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, des früheren Box-Champions, eines Mannes mit politischem Gewicht, seit er die Verteidigung der Stadt und ihrer 2,8 Millionen Einwohner gegen die anrückende russische Armee mitorganisiert hat. Er ist es auch, dem fast alles, was sich auf dem LKW befindet, am nächsten Tag im Hof des Rathauses offiziell übergeben werden soll.

Eine Pressekonferenz ist ebenfalls angesetzt. Auf den Kisten werden dann hastig ausgedruckte DIN-A 4-Zettel prangen, mit den Farben Deutschlands und Österreichs, der beiden Herkunftsländer, und dem Gelbblau der Ukraine. Außerdem der Schriftzug des Versicherungsunternehmens Uniqa, das die Ladung weitgehend bezahlt hat.

Doch so lange will Klitschkos Mann nicht warten. „An die Front, an die Front“, sagt er mit schwerem osteuropäischem Akzent über das Bestimmungsziel der Verbandstaschen. Vorher noch eine rauchen, auch das in Eile, nach wenigen gierigen Zügen tritt der 49-Jährige die Kippe aus und macht sich auf den Weg.

Ich weiß auch nicht, warum ich das mache.

Adrian Rauko, Organisator der Hilfslieferungen

Was hat ein Mitarbeiter der Kiewer Stadtverwaltung, der dort nach eigener Auskunft nie anzutreffen ist, davon, Hilfsgüter persönlich zu Einheiten der Armee zu bringen? Geht es darum, das Ansehen seines Chefs zu mehren? Wie entscheidet er, wer etwas bekommt? Warum macht er es überhaupt?

„Gute Frage“, sagt Adrian Rauko, „ich weiß auch nicht, warum ich das mache.“

Ohne den Österreicher gebe es keine Kisten, keine Spender, gebe es keine der 6636 IFAKs, wie die Erste-Hilfe-Kits abgekürzt heißen, keine der acht Paletten Rollstühle, keine Brandverbände und Tourniquets, die ein Sattelschlepper nach Kiew gebracht hat. Rauko hat die Ladung organisiert und teils fertigen lassen. 200.000 Euro habe er selbst bezahlt, fährt der dunkelblonde Mann mit der hohen Stirn und dem schmalen Bart lachend fort, als würde ihn seine Großzügigkeit immer noch überraschen.

© Kai Müller/TSP

Der 45-Jährige ist seine eigene NGO, die kurz nach Kriegsbeginn im vergangenen März nur durch Zufall zu entstehen begann. Seither hat er ein halbes Dutzend Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. „Trotzdem sind wir nur eine kleine Nummer“, sagt er.

Warum also?

„Niemand glaubte uns, als wir beim ersten Mal versprachen wiederzukommen. Nicht mal du, Oleksii, oder? Sei ehrlich.“

Bunesku, wieder eine Zigarette im Mundwinkel, nickt: „Nein, habe ich nicht.“

Wenn es heißt, ‚Oleksii kümmert sich‘, sind alle zufrieden und keiner fragt weiter nach.

Oleksii Bunesku, Mitarbeiter der Kiewer Stadtverwaltung

Vielleicht hätte Rauko ziemlich bald aufgegeben, wenn auf der anderen Seite nicht dieser wortkarge Strippenzieher mit einem unersättlichen Hunger nach Nikotin aufgetaucht wäre. Klitschko engagierte ihn nach Kriegsausbruch, um das wachsende Aufkommen an Hilfen für die Stadt Kiew zu managen.

Die Abteilung für internationale Investitionen, die mit der Aufgabe betraut war, hatte bis dahin das beschauliche Dasein eines kommunalen Kontaktbüros geführt. Nun brauchte es jemanden, der Dinge unkonventioneller und schneller anpackte als eine Stadtverwaltung. „Wenn es heißt, ‚Oleksii kümmert sich‘, sind alle zufrieden und keiner fragt weiter nach“, sagt Bunesku über seinen Status.

Ein Land im Dauerstress

Zeit ist ein elementarer Faktor – wenn Menschenleben in Gefahr sind umso mehr. Rauko sagt: Als jemand, der helfe, wolle man nicht durch bürokratische Formalitäten aufgehalten werden. Bunesku sorgt dafür, dass alles so reibungslos wie möglich abläuft. So etwa, als ein ukrainischer Zollbeamter bei der Einreise umständlich erklärt bekommen will, was sich im Kofferraum von Raukos dunklem SUV an Waren befindet, es sind bloß weitere IFAKs, die Rauko und Bunesku am nächsten Tag persönlich an die Front bringen wollen. Ein Anruf aus dem Kiewer Rathaus beendet die Kontrolle augenblicklich.

Wer sich im zweiten Kriegsjahr durch die Ukraine bewegt, braucht solche Kanäle. Man erlebt ein Land im Dauerstress, moralisch überspannt, aber geeint wie nie zuvor, eine Gesellschaft, die sich selbst hilft und im Umbruch befindet. Angeführt von einem Präsidenten, der 45 Jahre alt ist, rückt überall eine junge, pragmatische Generation in Schlüsselpositionen.

Der Außenminister ist 42, der neue Leiter des Sicherheitsdienstes 40 Jahre alt, sein Kollege beim Militärgeheimdienst 37, der Chef der Bahn, der das Staatsunternehmen im Krieg in eine „zweite Armee“ umwandelte, bevor er zum Minister für strategische Industrien ernannt wurde, ist 38. Jetzt soll er Rüstungskapazitäten aufbauen. Sein Nachfolger bei der Bahn ist 31 Jahre alt. Humanitäre und militärische Hilfen werden von Leuten organisiert, die studieren würden, wenn sie da nicht reingerutscht wären. Nun krempeln sie das Land mit ihrem Wissen um digitale Industrien und soziale Netzwerke um.

© Action Press/Ukraine Presidency via Bestimage

Auf welche Weise das geschieht, das ist für Außenstehende zuweilen schwer nachzuvollziehen. Ein Kollege Buneskus, Mitte 30, erzählt, dass er Unterstützung von anderen Behörden nicht deshalb erhalte, weil sein Boss Klitschko heiße. Stattdessen telefoniere er so lange herum, bis er die Person gefunden habe, die willens und in der Lage sei, ihm zu helfen. Eine Person, die vom Sinn der Sache nicht erst überzeugt werden müsse. Manchmal braucht es 40 Telefonate.

„Wir müssen Möglichkeiten finden, voranzukommen“, sagt Viktor Kowalenko, der Bürgermeister aus Solotschiw, einer städtischen Gemeinde nördlich von Charkiw. Er zählt mit seinen 63 Jahren zur älteren Garde, aber da sich der Ort in unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze befindet, ist ein ehemaliger Elitesoldat mit Afghanistan-Erfahrung vermutlich keine schlechte Wahl. Als er Adrian Rauko in seinem schmucklosen Büro begrüßt, trägt er eine olivgrüne Hose und ein T-Shirt, seine Haare sind kurz und grau, sein Umgangston forsch und direkt.

Jeden Tag, sagt er, würden Dörfer seiner Gemeinde von russischer Seite aus beschossen. Gestern erst seien fünf Häuser nach einem Raketeneinschlag zerstört worden. Auf einen Zettel zeichnet er einen Bogen, der den nahegelegenen Grenzverlauf markiert, eine 15 Kilometer breite „Todeszone“, die von S-300-Flugabwehrraketen bestrichen werde. „Was anderes haben die Russen nicht“, erläutert der Bürgermeister.

Es war kein Geheimnis, was passiert war.

Viktor Kowalenko, Bürgermeister aus Solotschiw, über den Abschuss von Flug MH17

Tödlich ist es trotzdem, da die Vorwarnzeit bei dieser kurzen Distanz zu kurz für Abwehrmaßnahmen ist.

Mit Raketen kennt sich Kowalenko aus. Nach dem Abschuss von Flug MH17 über ukrainischem Kriegsgebiet im Dezember 2014 koordinierte er die Aufräumarbeiten und half den niederländischen Ermittlern, die Ursache des Todes von 298 Menschen an Bord der Malaysian-Airlines-Maschine herauszufinden. Die ersten Opfer, die sie damals an der Unglücksstelle fanden, hätten Splitter einer Buk-Rakete im Körper gehabt, sagt er. „Es war kein Geheimnis, was passiert war.“

Seit 2020 ist Kowalenko Bürgermeister. Kurz nach dem Angriff russischer Truppen meldete sich der niederländische Staatsanwalt bei Kowalenko mit dem Angebot, ihm und seiner Familie die Flucht zu ermöglichen. Als Zeuge sei er für künftige Prozesse gegen die Hintermänner des Abschusses der Passagiermaschine von großem Wert. Kowalenko lehnte ab.

69 tote Zivilisten

Teile Solotschiws fielen in russische Hand, Häuser wurden geplündert, Spülmaschinen und Toiletten fortgeschleppt, doch die Ukrainer vertrieben die Angreifer bald wieder hinter die Grenze. 1500 Gebäude der Gemeinde seien zerstört. Von den 27.000 Einwohnern vor dem Krieg seien 22.000 geblieben, 69 Tote habe es in der Zivilbevölkerung gegeben. Was die Russen nicht erobern konnten, hätten sie aus der Luft angegriffen, sagt Kowalenko.

Getroffen wurde der Sportplatz, getroffen wurde das Gebäude der Grundschule, das einstürzte. Getroffen wurde das Spital, mehrmals. Es ist völlig zerstört. Schon nach einem Jahr sind die Ruinen von Schlamm und Unrat bedeckt, und Unkraut wuchert unter aufgesprengten Dächern.

Getroffen wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus, dessen Betonwände auseinanderflogen wie Papier. Getroffen wurde die Tankstelle, die Kfz-Werkstatt brannte vollständig aus. Vor der Gemeindeverwaltung säbelte die Sprengkraft einer Rakete sämtliche Bäume um.

© Kai Müller/TSP

Das Gebäude selbst ist frisch gestrichen, die Fassade mit Wellblech in Form gebracht, der Krater zugeschüttet. Auch an der Schule sind Bauarbeiter mit der Beseitigung von Schäden beschäftigt. „Während wir die Fenster reparierten, gingen schon die nächsten Granaten nieder“, sagt Kowalenko. „Die Menschen suchen Schutz in Kellern, aber fortgehen wollen sie nicht.“

Für die Versorgung der Bevölkerung stehen ihm heute nur 50 Prozent seines Vorkriegsbudgets zur Verfügung. Die örtliche Produktivität ist zusammengebrochen. Keine Maschine sei mehr funktionstüchtig. Sonnenblumen- und Getreidefelder warten auf die Ernte. Die Seilmacherei, die Schiffstrossen herstellte, ist außer Betrieb, aus der Möbelfertigung für Küchen, deren Aufbau vor dem Krieg angeschoben worden war, ist nichts mehr geworden. Deshalb wendet sich Kowalenko mit einer Bitte an seinen österreichischen Besucher: „Finden Sie eine Partnerregion für uns.“

Wenn ich nicht einen Partner in Wien hätte, der sich weiterhin ums Geschäft kümmern würde, wäre ich längst pleite.

Adrian Rauko

Das übersteigt dann doch ein bisschen die Möglichkeiten des Privatmanns aus Salzburg, den der Zufall zum humanitären Retter gemacht hat und der sich mit jedem Besuch in der Ukraine ein Stück weiter verstrickt. „Wenn ich nicht einen Partner in Wien hätte, der sich weiterhin ums Geschäft kümmern würde, wäre ich längst pleite“, sagt er.

Angefangen hatte es wenige Tage nach dem 24. Februar, als ihn ein Kollege fragte, ob er nicht wüsste, wie er eine Frau mit zwei kleinen Kindern aus Kiew herausbekommen könnte. Dazu muss man wissen, dass Rauko in seiner Jugend beim Jagdkommando des Bundesheeres war, danach in den Personenschutz wechselte, für die UN in Israel eingesetzt war, das aber bald zu langweilig fand und sich auf private Ermittlungen verlegte. Als Detektiv erstreckt sich sein Netzwerk auf Industrielle ebenso wie auf Ex-Soldaten und Sicherheitsfirmen.

Er fand also ein britisches Team, das auf Evakuierungen spezialisiert ist und 3000 Euro pro Sitzplatz verlangte. Kurz darauf meldete sich Janine von Wolffersdorff bei ihm, eine Berliner Unternehmensberaterin. Sie wollte 20 beeinträchtigte Kinder mit ihren Familien aus der schwer umkämpften Stadt herausholen. 60.000 Euro hatte sie an Spenden bereits aufgetrieben.

Da das Security-Unternehmen aus England absprang, organisierte Rauko die Evakuierung kurzerhand selbst. So wurde binnen 72 Stunden aus dem hochbezahlten „Schnüffler“ ein humanitärer Aktivist.

Längst denkt er an den Wiederaufbau

Wann er wusste, dass er die Seiten gewechselt habe? „Als der erste Bus Richtung Kiew aufbrach.“ 1240 Menschen hat EvacuAid innerhalb von 60 Tagen in Sicherheit gebracht.

Als sich die Lage im Land stabilisierte und die Zahl der Hilfsbedürftigen abnahm, schwenkte Rauko auf den Transport von Hilfsgütern um. Ein Laster mit Milchpulver, wie er ihn anfangs auf den Weg brachte, koste 60.000 Euro, sagt er. Ein Laster mit medizinischer Ausrüstung in Nato-Qualität dagegen eine Million. Das sei eine andere Dimension.

Die wollen nicht kämpfen, aber aufhören tun sie auch nicht.

Viktor Kowalenko über die Moral der russischen Truppen

Längst denkt er an den nächsten Schritt: den Wiederaufbau. Eigentlich hätten ihn auch drei Konzernvorstände aus der Baubranche nach Kiew begleiten sollen. Doch die anhaltenden Luftangriffe ließen sie für diesmal von der Reise Abstand nehmen. Rauko machte sich mit seinem 500 PS starken SUV trotzdem auf den Weg, begleitet von drei Mitarbeitern und GPS-Trackern an den Paletten, die ihn jederzeit über den Standort des Lkw informieren.

Einen Teil der wertvollen Fracht bringt Rauko selbst nach Solotschiw. Ein schweigsamer, bärtiger Soldat mit einem klapprigen Lada fährt am Rathaus vor. Die Kisten mit Verbandsmaterial und Sanitäter-Rucksäcken werden umgeladen, ein Foto wird für die Sponsoren geschossen, dann düst der Mann im Flecktarn in einer blauen Abgaswolke davon.

© Kai Müller/TSP

Der Krieg ist hier in das Stadium einer verbissenen Beschäftigungstherapie eingetreten. Die Russen hätten sich 300 Meter von der Grenze zurückgezogen und feuerten aus dortigen Stellungen, erklärt Kowalenko. Kleine Infiltrationskommandos von fünf bis sieben Leuten wagten sich nachts heraus, um „Kontakt“ zu suchen. „Die wollen nicht kämpfen“, sagt er über die Moral der russischen Soldaten, „aber aufhören tun sie auch nicht.“ Überläufer gäbe es so gut wie keine.

Das könnte jetzt ewig so weitergehen. Wie soll Kowalenko da für Investitionen werben?

Die finanzielle Lage in der Ukraine ist allgemein sehr angespannt. Vor dem Krieg betrug das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 200 Milliarden US-Dollar. Damit hatte die Wirtschaft 2021 wieder das Wachstumsniveau erreicht, das durch globale Wirtschaftskrise 2009 und Krim-Annexion sowie Kämpfe im Donbass 2014 verloren gegangen war. Nun hat der Krieg das Wachstum abermals einbrechen lassen und kostet das Land bislang 52 Milliarden Dollar. Solche Summen sind kaum aufzufangen von einem Land, dessen BIP pro Kopf geringer als in Nordmazedonien ist.

„Kein Staat, der sich durch Steuern finanziert, kann eine solche Invasion alleine meistern“, sagt ein Mann, dessen Karriere wie die von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Fernsehen begonnen hat und der großen Erfolg in der Akquise von privaten Spenden hat. Serhiy Prytula wurde populär durch die TV-Morgenshow „Kampf der Geschlechter“, moderierte Sendungen wie den European Song Contest und wollte Bürgermeister von Kiew werden.

Wir sind Amazon fürs Militär.

Serhiy Prytula, Stifter

Im Duell mit Vitali Klitschko unterlag der 42-jährige sunnyboy. In der Corona-Krise rief er eine Stiftung ins Leben, die als Bürgerbüro begann und heute Lagerhallen im ganzen Land unterhält. Ihren Sitz hat die Serhiy Prytula Charity Foundation in einem achtgeschossigen Kiewer Stadthaus, dessen Fassade alt und verwittert ist. Das Foyer ist mit Zetteln und Plakaten gespickt wie ein linkes Kulturzentrum.

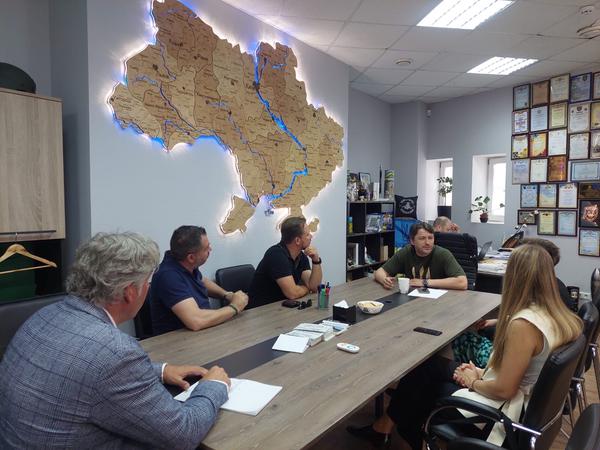

Junge Mitarbeiter wuseln herum, Pakete werden gebracht und abgeholt, an den Wänden stapeln sich Kisten und Frachtpaletten. „Wir sind Amazon fürs Militär“, sagt der Gründer in einem Büro, in dem ein großer Tisch unter einer kunstvoll ausgefrästen Ukraine-Karte den einzigen Platz für ein Gespräch bietet.

© Kai Müller/TSP

Mit seinem gestutzten Vollbart, gewinnenden Lächeln und modischen T-Shirt steht Serhiy Prytula für den agilen Erfindergeist der Jugend, der das Land auf vielen Gebieten vorantreibt. Wenn Krieg normalerweise das blutige Geschäft grimmiger alter Männer ist, dann wird er in der Ukraine von der Generation Z geführt. „Alte Männer sind gute Verteidiger“, sagt Prytula freimütig. „Aber für den Angriff braucht es junge Leute. Und die nach 1991 Geborenen hegen keine brüderlichen Gefühle für Russen, wie man sie uns zuvor einzureden versuchte.“

Im Schock der ersten Angriffswelle auf Kiew verbreitete er einen Aufruf an seine Millionen Follower: Wer etwas beizusteuern habe, solle es in dieses Gebäude bringen. Zwei Schlangen bildeten sich. In der einen standen Bürger, um Dinge zu spenden, die sie für sinnvoll erachteten – Schlafsäcke, Zelte, Isomatten, Camping-Geschirr, Taschenlampen, Messer. In der anderen Militärangehörige, die abholten, was sie gebrauchen konnten.

Eine Armee hinter der Armee

Über Nacht verwandelte sich die Stiftung in ein „Freiwilligen-Hub“, wie es eine Mitarbeiterin nennt. Ein Start-up der zivilgesellschaftlichen Militärhilfe.

Mittlerweile hat die Stiftung 130 Millionen Euro in Rüstungsgüter investiert: Starlink-Empfänger, Drohnen, Nachtsicht-Fernrohre, Funkgeräte, Powerbanks, Tablet-Taschen, aber auch in 101 Kettenfahrzeuge des Typs Spartan, die von der britischen Armee ausgemustert waren. „Wenn ich nicht kämpfe“, so Prytulas Motto, „muss ich auf andere Weise helfen.“

Man hört diesen Satz dieser Tage oft in der Ukraine. Auch Vitali Klitschko bemüht bei seiner Presseerklärung im Innenhof des Kiewer Rathauses das Bild einer Armee hinter der Armee, einer Nachschub-Kolonne, die nicht stillstehen dürfe, bis der Krieg von der kämpfenden Truppe gewonnen sei.

Ich habe aufgehört, mich intensiver auf Menschen einzulassen, um mich vor dem Schmerz des Verlusts zu schützen.

Serhiy Prytula

„Es gibt keine kleinen Spenden“, sagt Prytula über seine Philosophie, „sondern nur Möglichkeiten.“ Und er fügt hinzu: „Leider ist der Krieg ein Abnutzungskrieg. Und es ist besser, Material an der Front zu verlieren als Menschenleben.“

Damit spielt er auf die Mengen an elektronischem Spielzeug an, das Techniker der Stiftung in Instrumente zur Aufklärung, Zielerfassung und Zerstörung weiterentwickeln. Prytula bezieht es aus allen erdenklichen Quellen, auch chinesischen, die der Armee aus rüstungspolitischen Gründen verschlossen bleiben. 7000 Drohnen wurden bereits ausgeliefert. In einem geheimen Raum des Gebäudes wird die Software handelsüblicher Geräte so konfiguriert, dass sie militärischen Ansprüchen genügen.

© Kai Müller/TSP

Als Prytula seine erste Lieferung an die Front brachte, fragten sich die Soldaten, was macht denn der Typ aus dem Fernsehen in unseren Schützengräben? Tatsächlich hat er keinerlei militärische Vorbildung. Er erzählt, dass sein Großvater im Zweiten Weltkrieg erst polnischer Soldat gewesen sei und dann in die Rote Armee gesteckt wurde. Sein Onkel, seine Cousins und Brüder gingen ebenfalls zur Armee. Jeder in eine andere.

Seine TV-Karriere beendete Prytula vergangenes Jahr, weil er keine Scherze mehr machen und für gute Laune sorgen wollte, während Altersgenossen zu den Waffen gerufen wurden. „Um vor Publikum erfolgreich zu sein, muss man seiner selbst sicher und überzeugt sein. Dafür bringe ich die Kraft nicht auf.“ Der Tod von Freunden habe ihn verändert, sagt er auf seine charmante Art, streicht sich eine Strähne hinters Ohr und lächelt leicht gequält. „Ich habe aufgehört, mich intensiver auf Menschen einzulassen, um mich vor dem Schmerz des Verlusts zu schützen.“

Seiner Volksstiftung attestiert Prytula die Funktion eines gesellschaftlichen „Klebstoffs“. Er vergleicht sie mit den privaten Spenden in England während des Zweiten Weltkriegs, die den Bau von Spitfire-Jägern ermöglichten, oder mit der Armada an Bootsbesitzern, die das eingeschlossene britische Heer aus Dünkirchen evakuierte. „Die Leute kümmert es nicht, wer man vor dem Krieg gewesen ist, sondern nur noch, was man jetzt tut. Die einen kämpfen mit der Waffe, die anderen schaffen die Kugeln herbei.“

Da ist sie wieder, diese Härte des Tons, der man in Gesprächen mit Ukrainern gleichgültig wessen Alters früher oder später begegnet und die so befremdlich wirkt in westlichen Ohren. Menschen, die vorgeben, stets mehr mit Europa als mit Russland gemein gehabt zu haben, zeigen eine gewalttätige Seite, die durch den Krieg gerechtfertigt ist, aber viel tiefer und länger zurückreicht.

Wir zeigen, dass es ein besseres Leben jenseits des Kreml gibt, und das ist für Putin ein beängstigendes Signal.

Ukrainischer Sicherheitsbeamter

Prytula stellt das Zerwürfnis als Folge einer Jahrhunderte alten imperialen Arroganz dar. „Der Geist der Freiheit ist Teil unserer DNA“, sagt er und spielt auf die Ursprünge demokratischer Strukturen bei den Kosakenstämmen an, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine siedelten und diejenigen waren, die Ämter und Macht erstmals nur auf Zeit vergaben.

Das Zaren-Reich hat die Idee des starken und fürsorglichen Staates, die auf die Kiewer Rus zurückgeht, dann in ein Herrschaftsinstrument verwandelt. Prytula erinnert sich, wie die russische Propaganda sich seiner kindlichen Fantasie bemächtigte. Denn wie alle in seinem Alter liebte auch er eine Fernsehserie über ein paar Jugendliche, für die Militärkadetten zu sein das Glanzvollste auf der Welt darstellte. Russland ergeben zu sein, war Teil der Unterhaltungsindustrie.

Heute sieht Prytula darin bloß Anmaßung. Russe zu sein bedeute, sagt er, nie eine Wahl gehabt zu haben. „Und sie nennen jeden ,Verräter‘, der ihr Sklavendasein ablehnt. Sie fragen, was uns von denen trennt? Im Grunde ist es der Wert des Lebens.“

Das Land zerfällt in zwei Welten

Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter drückt es in einem Hintergrundgespräch so aus: „Wir sind für Russland gefährlich geworden, weil wir zeigen, dass sich ein post-sowjetischer Staat aus dem System lösen und demokratische Werte verfolgen kann. Wir zeigen, dass es ein besseres Leben jenseits des Kreml gibt, und das ist für Putin ein beängstigendes Signal.“

Daraus ergeben sich auch für die Ukrainer Probleme. Denn das Land zerfällt zusehends in zwei unterschiedliche Erfahrungswelten. Nach Kiew sei das normale Leben zurückgekehrt, gibt der Polizeichef in seiner schmucklosen schwarzen Uniform zu.

Ich sage mir: Lass sie leben. Dafür kämpfen wir ja. Für ein Leben in Freiheit.

Ukrainischer Sicherheitsbeamter

Zwar muss er selbst sich jede Nacht mit der Abwehr feindlicher Raketen und Drohnen abmühen, die von Südosten kommend den Dnjepr-Fluss entlangfliegen und als lodernde Trümmer in die Häuser stürzen, doch der Rest der Bevölkerung trinkt, feiert, trinkt zu viel, feiert wie vor dem Krieg. Darf das sein? „Ich sage mir: Lass sie leben. Dafür kämpfen wir ja. Für ein Leben in Freiheit.“

Dass die Unterstützung durch ausländische Hilfsgelder zurückgehe, sei deshalb besorgniserregend, sagt er. Zwar habe Russland in diesem Krieg bereits viel von seiner militärischen Stärke eingebüßt, doch ließen sich in Russland vier bis fünfmal mehr Rekruten aktivieren als in der Ukraine. „Wir haben es immer noch mit einem Gegner zu tun, der uns an Kräften und Ressourcen weit überlegen ist.“

Als Vitali Klitschko im Hof seines Rathauses vor die Fernsehkameras tritt, um die Bedeutung der schwarzen Verbandstaschen zu unterstreichen, die Adrian Rauko nach Kiew geliefert hat, da erwähnt er 100.000 Kiewer, die in den Kampf gezogen seien. Für sie seien die schwarzen Beutel und Rucksäcke mit einem lebensrettenden Wert von bis zu tausend Euro bestimmt.

„Tausend Dank“, sagt er zu Rauko.

„Wir kommen wieder.“

„Zweitausend Dank.“

Wenn man Serhyi Prytula fragt, wie er über die Zukunft denkt, fällt sein Urteil überraschend düster aus: „Kein Tag in diesem Krieg jagt mir so viel Angst ein wie der erste Tag nach unserem Sieg.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false

- showPaywallPiano:

- false